远洋资讯

世界渔业每日新闻编译

发布时间:2025-02-26

世界渔业每日新闻编译

一 EJF不实报道中国渔船强迫劳动

近日,环境正义基金会(EJF)发布了一项关于远洋渔业的调查。该调查称,在 2019 年至 2024 年期间,一支中国金枪鱼渔船队在西南印度洋作业时,被怀疑存在强迫船员劳动的情况,这一行为可能违反了相关规定。基于此,EJF 呼吁船旗国以及渔业管理组织采取强制性的透明措施,比如 AIS 信号传输以及严格监控转运活动,以此来遏制此类侵犯人权和非法的行为。

值得注意的是,此次调查的依据仅仅是对 12 艘金枪鱼延绳钓渔船上的印尼和菲律宾船员的采访。调查中提到,朝鲜籍船员被迫在海上长时间停留,甚至长达十年,在此期间,他们遭受了各种虐待,像身体暴力、过度工作,基本自由也被剥夺。此外,这些船只还被怀疑有非法捕鱼以及杀害海豚等行为。EJF 还指出,虽然中国在多个行业雇佣朝鲜劳工并非鲜为人知,但此次是首次有记录显示朝鲜劳工被用于远洋渔船作业。报告里认为这些作业船只存在一个成体系的转运网络,导致朝鲜船员被困船上,无法返回陆地。这种做法被指规避了国际法律框架,或许会致使通过强迫劳动生产的海鲜产品流入英国、欧盟和亚洲市场。

该报告对中国远洋渔业进行了恶意攻击,其内容存在明显漏洞。从调查视角来看,EJF的报告呈现出显著的主观倾向。报告并未采取全面客观的研究方法,而是过度关注负面信息,这种片面视角可能误导公众认知,忽视了问题背后的复杂性和合理性。在证据链条方面,该报告存在重大缺陷。其主要依据是对印尼和菲律宾船员的访谈记录,却未能提供合同文本、工资记录等关键性直接证据,甚至连船舶名称、时间日期等基础信息也付之阙如,严重削弱了报告的可信度。此外,报告在平衡性方面存在明显偏差。EJF在调查过程中未给予中国渔业公司任何陈述和答辩的机会,其内容单向呈现批判立场,背离了新闻报道应秉持的客观公正原则。值得注意的是,报告在国际法与制裁适用性问题上也存在错误。EJF将渔业劳动问题与联合国对朝鲜制裁相联系的做法缺乏法律依据,现有国际法规并未对此类情况做出明确规定。

这类不实报道可能对中国渔业产生潜在负面影响。它可能破坏中国渔业在国际市场的声誉,阻碍国际贸易和合作,广大渔民和相关产业从业者也会无辜受到牵连。

https://seafood.media/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=2-2025&day=25&id=133722&l=e&country=0&special=0&ndb=1&df=0

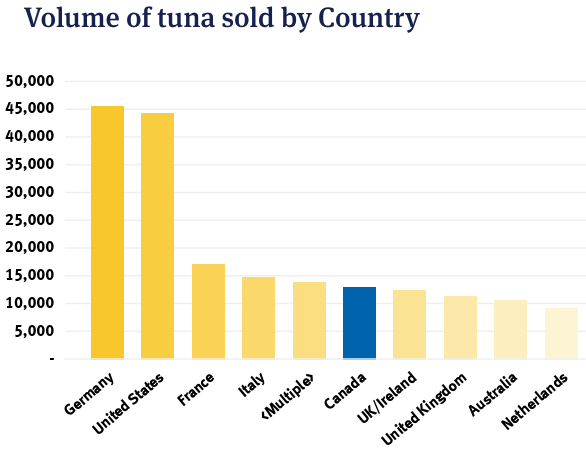

二 加拿大 MSC 认证金枪鱼销量激增,彰显可持续渔业发展新趋势

近年来,加拿大 MSC 认证可持续金枪鱼的市场需求持续攀升。根据 MSC 加拿大最新发布的《金枪鱼报告》,2024 年加拿大企业售出约 9350 万罐 MSC 认证可持续金枪鱼,较 2022 年增长 582%,销量达到 1.3 万吨,位居全球第五。这一增长主要得益于消费者对环保、经济的蛋白质来源的偏好。数据显示,99.5% 的可持续金枪鱼产品为罐装形式,占加拿大 MSC 认证海产品总销量的 60%。 MSC 加拿大项目总监科特里斯·海恩表示,这一趋势不仅体现了消费者对可持续渔业的支持,也为海洋生态保护和渔业经济的可持续发展注入了动力。目前,加拿大市场上已有 12 个品牌推出 81 款 MSC 认证可持续罐装金枪鱼产品,未来还将有更多新品上市。

此外,金枪鱼作为海洋生态系统中的重要指示物种,其渔业的可持续管理对维护海洋平衡至关重要。 MSC 报告指出,全球已有 33% 的金枪鱼捕捞量获得 MSC 认证,另有 20% 正在评估中。随着全球 tuna 市场规模预计在 2032 年突破 500 亿美元,可持续渔业的发展前景广阔,国际合作与管理将成为实现全球渔业可持续发展的关键。

https://seafood.media/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=2-2025&day=26&id=133736&l=e&country=0&special=0&ndb=1&df=0

三 美国力推大型藻类养殖革命:生物燃料与生态保护双轨并行

美国能源部高级能源研究计划署(ARPA-E)在第五届海洋周上宣布,通过MARINER计划加速大型藻类(海藻)商业化养殖,目标到2030年将生物燃料生产成本降低40%。国家海岸带海洋科学中心(NCCOS)主导的"宏藻类生物燃料地理信息工具"项目已构建全美首个海藻养殖空间规划系统,为加州南部海湾等区域规模化养殖提供选址优化方案。数据显示,每公顷大型藻类年吸收二氧化碳达20吨,并可提取3吨生物燃料原料,同时有效缓解近海富营养化问题。目前,加州试点农场已实现糖海带年产量500吨,为船舶提供清洁燃料替代品。

3D模拟技术破解生态风险,海洋能源产业化迈入快车道为应对养殖设施对海洋生物的缠绕风险,NCCOS联合海洋能源管理局(BOEM)开发全球首个**"三维缠绕模拟系统"**,精准评估座头鲸、海龟等保护物种在养殖区的活动轨迹。该系统通过流体力学建模,将缠绕概率降低75%,并缩短环评审批周期至6个月。这一技术突破直接推动美国首个商业化深海藻类农场(占地10平方公里)落地,预计2027年投产后年产生物燃料原料超2万吨。ARPA-E透露,全美已有26个州布局95个海洋能源项目,海藻养殖与潮汐能、海上风电形成协同效应,推动"蓝色经济"规模突破千亿美元。

四 丹麦渔业CO?税对鱼类登陆地点的影响初探

近期,丹麦实施的渔业CO?税引发了关于鱼类登陆地点变化的广泛关注。根据丹麦渔业局的数据和两位教授的初步分析,2025年1月数据显示,工业鱼类登陆量出现向国外转移的趋势,而消费鱼类登陆量在国内略有下降,但国外登陆量并未显著增加。此外,外国渔船在丹麦的登陆量有所上升,表明CO?税对整体登陆格局的影响有限。

尽管初步分析揭示了一些变化趋势,但目前尚无法全面评估CO?税的长期影响。由于数据仅限于一个月的时间窗口,且受年度和季节性波动影响较大,未来几个月的数据将有助于更准确地判断政策对丹麦渔业的深远影响。此次研究为渔业主管部门和从业者提供了重要参考依据,同时也凸显了政策调整对全球渔业格局的潜在影响。

渔业CO?税是一种针对渔业活动中产生的二氧化碳排放所征收的环境税,旨在减少温室气体排放并推动渔业向可持续方向发展。该税收基于渔船的燃油消耗或碳排放量计算,激励从业者采用更清洁的技术和运营方式。尽管其设计考虑了渔业的特殊需求,但在实际应用中仍面临挑战,例如可能促使部分从业者在国外登陆渔获物以规避税收。长远来看,渔业CO?税有助于推动行业向低碳转型,促进绿色可持续发展。

https://seafood.media/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=2-2025&day=26&id=133737&l=e&country=0&special=0&ndb=1&df=0